冬に食べたくなる温かい鍋に欠かせない野菜である「ハクサイ」。

ハクサイは、煮ても炒めても生でもおいしく食べられる上に、あらゆるジャンルの料理に幅広く使えます。

また、ビタミンC、カルシウム、カロテンを含み、腸の働きを助ける植物繊維も多く、カロリーも低いため、健康維持にも役立ちます。

このように魅力がたっぷりのハクサイは、1年を通して需要が高い人気の野菜です。

秋冬野菜の代表ともいえるハクサイですが、家庭菜園に挑戦してみたいという方も多いのではないでしょうか。

ハクサイはサイズが大きく、筒状に結球させる必要もあるため、難しそうなイメージが強いかもしれません。

しかし、ハクサイは日本の風土に合わせて改良された野菜であるため、想像以上に育てやすく、家庭菜園初心者でも栽培することができる野菜です。

とはいえ、結球がうまくいかなかったり、病害虫の被害で大きく育たなかったりと、失敗する可能性も十分にあるので、注意が必要です。

この記事では、秋冬野菜の代表ともいえる「ハクサイ」の育て方を紹介しています。

育てやすい品種や上手に育てるコツについても知ることができるので、初心者でも美味しいハクサイを栽培・収穫することができますよ。

「初心者だけどハクサイを育ててみたい。」

「ハクサイ栽培で失敗してしまったので成功するコツが知りたい。」

「人気の高いハクサイを上手に育てて、いつか収益化してみたい。」

という方は、ぜひ参考にしてください。

ハクサイは利用範囲の広い人気の野菜

ハクサイは、カブやコマツナと同じアブラナ科の野菜です。

原産国は中国で、日清戦争の頃に持ち込まれたものを日本の風土に合うように改良したものが元になっているといわれています。

葉が丸く重なった状態の「結球型」が店舗でよく見かける一般的なハクサイの種類ですが、葉が半分開いた「半結球型」や葉同士が密着せずに開いた状態の「不結球型」も存在します。

最近では、季節関係なく一年中購入することができるハクサイですが、本来の旬は冬で、とくに気温が下がって霜の降りるころの白菜はやわらかく甘みがあり、霜降り白菜ともいわれます。

ハクサイは煮込むと柔らかく甘くなるため、鍋や汁物に入れると絶品ですが、炒め物やサラダなどにしてもシャキシャキとした食感でおいしく食べられます。

また、ジャンルを問わず和洋折衷の料理に使える利用範囲の広さも魅力であり、通年に渡って人気の高い野菜です。

ハクサイ栽培の難易度とは

栽培難易度:★★★☆☆(やや簡単)

ハクサイを育てるのはそれほど難しくありません。

「形が大きいために栽培日数がかかり、結球させる必要もあるので難しそう。」と感じる人が多いかもしれませんが、先述したようにハクサイは日本の風土に合わせて改良された野菜です。

日本の降水量の多さに対応し、水分を有効に利用できるよう進化しているため、意外と育てやすい野菜です。

ハクサイは春まき栽培と秋まき栽培が存在しますが、結球しにくく害虫の被害も多い春まきより、秋まきの方が初心者にはおすすめだといえます。

ハクサイは、コツを押さえることで初心者でも栽培可能なため、難しそうなイメージから避けていた方は、ぜひこの後に紹介する方法を参考に挑戦してみてください。

ハクサイ栽培の4つのコツとは

ハクサイ栽培は初心者にはやや難しい面も存在します。

しかし、ポイントを押さえながら栽培することでおいしいハクサイを収穫することができますよ。

ここでは、成功に導くハクサイ栽培のコツを4つ紹介します。

タネは直播きして直根を切らないようにする

ハクサイの根はまっすぐ下に降りていくゴボウのような根(直根)があります。

この直根は地中深くに根を下ろし、地表が乾燥しても地下に残った水分を組み上げたり、養分が解けた水分を葉に送り続けたりと、ハクサイが順調に生育するために必要なはたらきをします。

ポットで育てたり、苗を購入してから栽培することも可能ですが、移植してしまうと直根が切れてしまいます。

ハクサイの直根の再生力は弱く、生育不良になる可能性もあるため、できるだけ畑に直接タネをまく「直播き」をしましょう。

タネ播きのタイミングに注意する

ハクサイの栽培には秋まきが失敗が少なくおすすめですが、タネ播きの時期にも注意が必要です。

タネ播きが早過ぎると気温が高く病害虫が発生しやすくなるだけではなく、花芽が分化して生育不良になる「トウ立ち」をする可能性も上がります。

逆に、タネ播きの時期が遅すぎると葉が十分に育たずに結球しにくくなってしまいます。

タネ播きのベストタイミングは、1日の平均気温が15度になる時期の40~50日前といわれており、その年の天候にもよりますが夏の暑さが落ち着いてきた9月頃にまきましょう。

十分な株間をとって結球させる

ハクサイを結球させるには、ハクサイ同士の株間をしっかりと取ることが必要です。

結球にはエネルギーが必要であり、そこが小松菜などの他の葉類とは違います。

株間は35~40㎝以上は作り、ハクサイが養分や水分を独り占めできるような環境を整えてあげましょう。

早く間引きをしてトウ立ちを避ける

ハクサイは間引きをするタイミングが遅れると、結球に必要な葉の数が確保できなくなります。

間引いたハクサイはおいしいので、ついつい大きく育ててしまうこともありますが、間引くタイミングが遅れないようにしましょう。

ハクサイは、タネを撒いてすぐ低温を感じる野菜(シードバーナリ型)です。

低温によって花芽ができてから気温が上がると、花が開花し、トウ立ちしてしまいます。

トウ立ちすると養分が花へ行ってしまうため、葉の生育が停止し、それ以上葉数が増えません。

そのため、タネを撒いた後は、できるだけ速やかに間引きをし、結球に必要な葉数を確保しましょう。

種をまいてから3週間から1ヵ月以内に間引きを終えて、早く独り立ちさせることできちんと結球したハクサイを収穫することができます。

初心者におすすめのハクサイの品種3選

ハクサイの品種には、栽培期間が短い早生種や、栽培期間が長い晩生種などが存在します。

ここでは、初心者でも育てやすい早生種の中から、おすすめの品種を3つ紹介します。

無双白菜

「無双白菜」は最も一般的で人気のある品種です。

重さ2.5~3.5kgの結球タイプで、見た目は円筒状で胴張りがよく、しまりもよく味もいいです。

時期や地域にもよりますが、栽培期間は67日と短めな点も魅力といえます。

無双白菜の特徴は栽培環境に対する適応性が高く、非常に作りやすい点にあります。

土質を選ばす日本全国で栽培可能菜上に、病気にも強く生育が旺盛なので、初心者にもおすすめです。

参照:無双白菜(むそうはくさい)[春も秋も作れる早生白菜 万能品種 野菜タネ]:種(タネ) 『園芸ネット』本店 通販 engei.net

さとぶき613

「さとぶき613」は生でもおいしく食べられるほど、甘くて柔らかいハクサイです。

栽培期間は70日程度で重さ3kgの結球タイプで結球が早く、大きく育ちます。

病気や生理障害に強いので育てやすく、初心者向けの育てやすい品種です。

参照:ハクサイ さとぶき613|種(タネ),球根,苗の通販はサカタのタネ オンラインショップ (sakata-netshop.com)

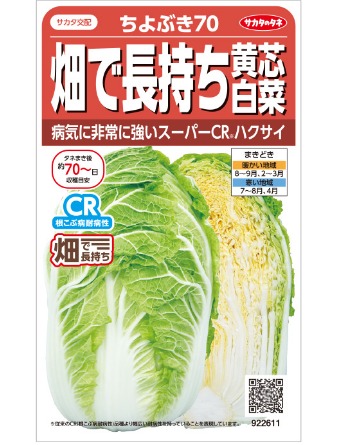

ちよぶき70

「ちよぶき70」は芯が黄色いのが特徴の食味のいいハクサイです。

栽培期間は70~75日、重さ2.8~3kgの結球タイプで、外葉がコンパクトで畑のスペースを大きくとらない点も魅力です。

また、11月~翌年の1月まで畑に置いておけるため、一度に大量に収穫する必要がなく、食べたいときに収穫できます。

根こぶ病などの病気に強い品種です。

参照:ハクサイ ちよぶき70|種(タネ),球根,苗の通販はサカタのタネ オンラインショップ (sakata-netshop.com)

ハクサイの栽培時期

ハクサイの栽培は大きく「春まき栽培」と「秋まき栽培」の2つに分けられます。

栽培期間は60~120日程度で、早生種、中生種、晩生種などの品種によって異なります。

また、品種により種まきや植えつけの適期が異なるため、育てる前に種袋に記載された内容をしっかり確認しましょう。

ここでは、「春まき」と「秋まき」の栽培時期について紹介しています。

春まき栽培

春まき栽培は春にタネを播き、夏前に収穫する方法です。

タネ播きの適期は地域によりますが、中間地の場合は1月中旬から3月上旬頃です。

生育初期に低温で育てると花芽ができてしまうので、春まきする際はハウスなどの温床で育苗する必要があります。

植えつけ時期は2月下旬から4月中旬頃で、収穫時期は5月上旬から6月下旬頃までです。

暖かい時期に栽培するため、大きく育ちやすいものの、病害虫の被害に注意が必要です。

秋まき栽培

秋まき栽培は、秋の初めにタネを播き、秋の終わりから冬に収穫する方法です。

タネ播きの適期は、8月下旬頃から9月上旬頃までです。

苗の植えつける場合は9月中旬頃から10月中旬頃に。

収穫時期は10月下旬頃から1月下旬頃までです。

秋まき栽培は、タネ播きの時期が早いとトウ立ちしやすく、遅いと生育不良になる可能性があるため、注意が必要です。

基本的には春まきよりも秋まきの方が病害虫の被害やトウ立ちする可能性も低くなるため、初心者におすすめです。

タネまき準備

ハクサイのタネをまく前の準備として、土づくりを行ないます。

堆肥はタネをまく30日前に1~2kg/㎡、苦土堆肥は1週間前までに100~150g/㎡、全面に散布して、深く耕します。

肥料は全量で最低200g/㎡くらい施します。

ハクサイはキャベツに比べて急激に重く育つため、元肥を重視し、全量の60%(120g/㎡)くらいをタネ播き前に施肥します。

残りの40%(80g/㎡)は追肥で補います。

ただし、早生種で2ヶ月程度で収穫が終わる時は全量を元肥として施しても問題ありません。

元肥は緩効性肥料であれば、直前もしくは1週間前くらいに全層施肥しておけば大丈夫です。

土づくりが完了したら、幅120~130㎝のウネを作りましょう。

タネまき

タネまきの密度は品種によって異なりますが、一般的に以下のようにします。

早生種:60㎝×35㎝

中生種:60㎝×40㎝

晩生種:60㎝×40㎝

幅120cm程度のウネの中心に約35~40㎝の間隔でビール瓶などでタネ撒きの穴をつけ、1カ所5~6粒の点撒きします。

手入れ

【間引き】

ハクサイはタネ播き後3~4日で発芽します。

奇形や発育不良のものを2~3回に分けて間引きましょう。

子葉が開ききったころに3~4本立ちに間引きし、本葉が2枚になったころに2本立ちにします。

その後、タネ播きをしてから3週間から1か月以内の本葉5~6枚のときに、最後の間引きをして1本立てとします。

【追肥と土寄せ】

追肥として、先に計算した肥料設計から、元肥分を差し引いた残り80g/㎡(全量の40%)を、結球はじめまでに株の周辺に2~3回に分けて施します。

1回目の追肥の後には株がぐらつかないように軽く土寄せも行いましょう。

その後、2週間おきに肥料を施し、除草もかねて中耕と土寄せを行います。

これにより、土中の通気性が上がり、根の発育が促され、養水分の吸収が助けられます。

収穫

収穫適期は日数と球のしまり具合などで決めます。

ある程度結球したものから順に収穫し、遅くならないよう注意します。

一般的に早生種はタネ播きから2か月程度で収穫適期に、晩生種では3~4ヶ月程度で収穫適期になります。

収穫時期のハクサイは地面に密着しているため、ハクサイを軽く押して外葉との間にできたスキマに包丁を入れて芯を切断します。

中正・晩生種で寒い冬を越えて貯蔵する場合は、霜の被害を受けないように、結球が完了したころに外葉で包んで肩の部分をひもで縛っておきましょう。

これにより、寒さに耐えた甘いハクサイが育つ上に、腐ることなく畑で貯蔵することができます。

ハクサイの病害虫とその対策方法

ハクサイは病害虫の被害を受けやすい野菜です。

そのため、きちんとした予防や対策が必要になります。

【害虫】

アブラムシやアオムシ、ヨトウムシ、ダイコンハムシ、コナガなどの害虫が発生しやすいです。

ハクサイの葉は柔らかく、気が付いたら中まで穴だらけになることもあるため、見つけた場合はその場で捕まえて対処しましょう。

また、防虫ネットを活用したり、害虫が発生しにくい秋まき栽培をすることで被害を減らすことが可能です。

【病気】

軟腐病、べと病、根こぶ病。さび病などが発生します。

低温多湿時や肥料が多い場合はべと病が、春秋の季節の変わり目でさび病が発生しやすくなります。

また、悪臭を放つ軟腐病は結球し始めた頃に起こりやすいので、見つけたらすぐに畑から出して処分しましょう。

病気が他の部分にも広がらないように、早めの対策が重要です。

まずは病気を発生させないために、水はけが良くなるようにウネを高くしたり、薬剤を散布して病害虫予防をしたりなどの対策が必要です。

また、先述したように、病害虫に強い品種を選ぶことも効果が高くおすすめです。

ハクサイの魅力と楽しみ方とは

鍋料理に欠かせない「ハクサイ」は、私たちの食生活を豊かにしてくれる無くてはならない存在です。

ここでは、ハクサイの魅力について深掘りして紹介します。

優れた栄養価をもつ

ハクサイにはカリウム、イソチオシアネート、ビタミンC、食物繊維、β-カロテンなど、優れた栄養価を持っています。

【カリウム】

ハクサイに含まれるカリウムは、腎臓の老廃物を排出したり、とりすぎた塩分をカラダの外に排出する働きがあります。そのため、高血圧やむくみ防止に効果がある栄養素です。

【イソチオシアネート】

イソチオシアネートは、血栓をできにくくすることで、動脈硬化を防いだり、がんを予防する効果が期待できます。

【ビタミンC】

ハクサイの緑がかった菜の部分にはビタミンCも含まれています。

シミやそばかすの原因となるメラニンを抑えてくれる働きがあり、美肌効果が期待できます。

さらに、免疫力アップにも効果的で、風邪の予防にもなるため、冬には積極的に摂取すべき野菜です。

【食物繊維】

ハクサイには食物繊維も含まれます。

食物繊維は腸内環境を整える効果が期待できるだけではなく、コレステロールの吸収を抑える効果、血糖値の急激な上昇を抑える働き、満腹感を得やすいなどの効能があります。

【β-カロテン】

ハクサイの外側の葉の部分にはβ-カロテンも含まれています。

ハクサイは緑黄色野菜ではありませんが、外側の色の濃い葉の部分は緑黄色野菜に近い栄養を含みます。

β-カロテンは強い抗酸化作用を持つため、老化予防、動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果が期待できます。

おすすめの楽しみ方とは

【サラダにして食べる】

ハクサイに含まれているビタミンCを効果的にとるには生で食べることがおすすめです。

ビタミンCは水や熱に弱く調理中に溶けだしてしまうため、水洗いする際も手早く行ないましょう。

ハクサイの白い部分はうま味が強く、サラダにするとおいしく食べられるためおすすめです。

【煮込み料理で汁まで食べる】

ハクサイは9割が水分でできています。

加熱調理をすることでハクサイに含まれている水分とともに栄養素も溶けだしてしまいます。

鍋やシチュー、みそ汁など、煮汁ごと食べられる料理にすることで、ハクサイの栄養をむだなくとることができます。

また、加熱することでカサが減り、たくさんの量を食べることができるため、食物繊維をととることができ、整腸作用も期待できます。

まとめ

秋冬野菜の代表である「ハクサイ」の栽培方法のコツとその魅力について紹介しました。

ハクサイは日本の風土に合わせて改良された野菜であるため、初心者でも育てやすい野菜です。

まずは年内に収穫できる栽培期間が短い「早生種」を「秋まき栽培」で栽培するのがおすすめです。

はじめて家庭菜園に挑戦するという方も経験者の方も、今回紹介した内容を参考にハクサイ栽培にぜひチャレンジしてみてください。

また、ハクサイは栄養価が高く、さまざまな料理に使われるため、1年を通して需要の高い野菜です。

栽培に慣れたら自分で販売し、収入を得ることもできます。

「みんなで農家さん」では、農業に関するコラムを日々更新しています。

家庭菜園についてさらに詳しく知ることができるだけではなく、もっと大きな規模でやってみたいという方や、収入につなげてみたいという方にとって、必要な情報を知ることができます。

興味のある方は、ぜひこちらからチェックしてみてくださいね。

参考文献:

市川啓一郎著「タネ屋がこっそり教える 野菜作りの極意」一般社団法人 農山漁村文化協会発行,2021年

林重孝著「有機農家に教わる もっとおいし野菜のつくり方」社団法人 家の光協会発行,2011年

参考サイト:

ハクサイの育て方・栽培方法|失敗しない栽培レッスン(野菜の育て方)|サカタのタネ 家庭菜園・園芸情報サイト 園芸通信 (sakata-tsushin.com)

ハクサイ(白菜)の栽培方法・育て方のコツ | やまむファーム (ymmfarm.com)

【家庭菜園】】 【ハクサイ(白菜)の育て方】特徴や栽培方法をご紹介します。 | 植物とあなたをつなぐPlantia (hyponex.co.jp)

冬野菜「白菜」は栄養が豊富!風邪予防にも効果的|【公式】まごころケア食 (magokoro-care-shoku.com)

コメント